行业的战争,终究是人才的战争。

2020年5月5日17时59分,文昌航天发射场落针可闻。1分钟后,连绵不绝的轰鸣声响起,像山崩似海啸。长征五号拔地而起,冉冉上升,尾部喷射出辉煌的火焰,待到烟尘散尽,火箭已然冲破云层。

同一时间,离太空6400多公里的地面上,一位方面阔耳的老者眼含泪水,指尖不住地微微颤抖:“我们的制造业,‘上天’了!”

老者名为卢秉恒,中国工程院院士,被人称为中国3D打印之父。据CCTV报道,此次新一代载人飞船试验船上还搭载了一台金属3D打印机。2014年,NASA将首台太空3D打印机送上空间站,揭开了“太空制造”的序幕,6年后,中国终于在这片陌生领域竖起五星红旗。

就在此时,距文昌700公里远的一个小镇上,小工厂老板张多福刚刚花重金买了一台金属3D打印机,与长征五号上那台算“近亲兄弟”。

满地烟头显露出中年人的焦虑,与探索星空的宏大梦想相比,这名向来稳健、干练的创业者更多操心工厂生存的细碎。此刻的他,看着陌生的机械,不知会把自己带向何方。

制造业“重”镇

占地仅81.5平方公里,2020年GDP却突破800亿,常年在中国千强镇榜单上名列前茅,全中国有12个名为“长安”的小镇,广东东莞的这个最不像小镇。

长安镇与深圳隔岸相望,毗邻虎门、珠江口。东莞一直头顶“世界工厂”的光环,“东莞堵车,全球缺货”,长安镇与东莞脉搏同频,vivo与OPPO相继在此设立研发总部,据说全球每生产8台智能手机,就有1台出自长安镇。

20世纪90年代初期,香港产业向珠三角及周边地区加速转移,模具需求的需求量陡然暴增,长安镇趁机招商引资。随后十几年间,长安镇的民营企业不断增多,并逐渐超过外资企业数量。

产业集群的成型吸引了大量外来人口,1982年长安镇的总人口才2.55万人,而到了2000年,单单外来人口数量就已剧增至55.99万。在人口红利和行业红利的双重加持下,长安镇迅速崛起成制造业重镇。

鼎盛时期,长安镇五金模具生产企业多达1500多家,穿行于长安镇的大街小巷,随处可见五金店,人们几乎可以买到任何想要的配件。

上一阶段的成功或许是下一阶段的墓志铭。度过“中国制造”野蛮生长的黄金时期,伴随着行业人口红利消失,长安镇过往的优势也在衰落,取而代之的是老板们对房租、招工、人力成本的无限焦虑。

除了房租成本上涨外,长安镇盛行的模具和手板制造极其依赖技艺娴熟的大师傅,人工成本逐年走高。随着人们生活工作方式的转变,行业开始进入青黄不接的阶段,招不到能胜任工作的年轻人。人才流失加剧,对一众厂家来说,转型迫在眉睫。

这是一个没有悬念的十字路口。

小老板们的突围

“没有人能一直立在潮头。”

张多福2010年就在长安镇开了家传统模具加工厂。

“把招聘的广告打出去,往往不到20分钟,电话就会被打爆。”张多福感慨,那时候根本不愁招不到人。

金融危机过后,人才成本增加,行业竞争加剧。野蛮生长的格局不再,利润空间被不断挤压。

“我们这波人当年占了便宜,现在处境变难,主要原因是没便宜占了,而固化的思维又已经不能适应时代了。”

为了适应新时代,张多福的部分同行尝试“走高端”,生产价格和利润空间更高的产品,但这种产品更依赖营销,最终难免陷入流量怪圈,进退两难。

无路可走,3D打印顺理成章地进入了人们的视野。

他们生产的主体为模具和手板。传统制造需要经过开模具、铸造或锻造、切割、部件组装等流程,模具和手板是最基础的工具,所有工业产品都必须依靠模具成型。如果将生产产品的工厂比作“厨师”,那么模具厂就是“厨具”。

从材料上看,为了应对生产过程中的磨损,大部分模具都采用钢制,有些甚至采用硬质合金制造。而3D打印根据用户实际需求考虑最适合的打印材料,更灵活,也更能提升性价比。

从流程上看,传统模具制造包含画产品图、模具设计、编程、数控加工、打火花(放电加工)、传统线割、装模配模等,操作工人既要懂编程,又要有极强的动手能力。而3D打印则只需要输入电子蓝图,机器便能直接让模具成型,工人不需具备丰富的手工经验,极大降低了操作门槛。

从成本上看,传统模具制造是减材制造,制造过程中会造成很多材料损耗,而3D打印是增材制造,几乎不涉及任何损耗。

“这样组合其实是合理的,我们的困境就是缺人,而3D打印技术可以解放劳动力。”2016年,眼看厂内工人流失过半,张多福跟风购买了4台非金属3D打印机,踉跄着跟上了时代潮流。

是泡沫还是赛博朋克?

知乎答主张抗抗曾实力背书“长安速度”:

北方某3D打印公司在晚上8点迎来了一个同城的急活客户,要求第二天中午12点前就要送到。解决不了他们抱着试试看的心态,找到了长安镇的供应商。

8点接洽、9点开始打印、12点打印完成、深夜1点半跨越速运取货、早上8点送达北方公司。

对于长安镇的操作,北方公司除了震惊,还是震惊。更要命的是,价格还要低上50%,难不成长安镇的3D打印公司都在做亏本买卖?

控制成本是工厂的核心竞争力,张多福们的答案是人。

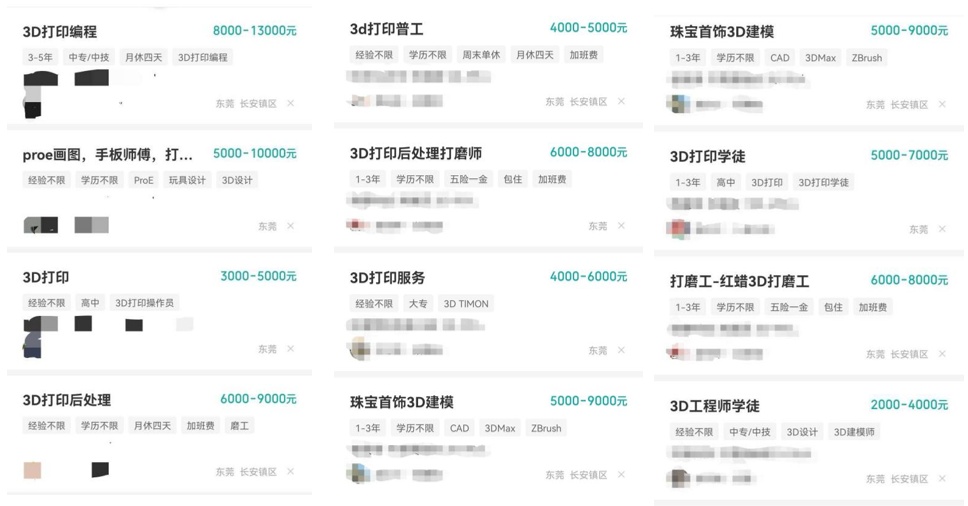

传统印象下,3D打印是技术活,要求对工艺、材料、建模、销售、制作等等都有比较深的理解。据BOSS直聘页面显示,一般的3D打印公司招聘,员工必须是大专及以上的学历。

长安镇则不按常理出牌,地点位于长安镇的3D打印岗位,很多都标注着“学历不限”、“经验不限”。“3D打印也分上游中游下游,我们这种做终端服务的,门槛其实并不吓人,学历不是什么硬性要求,”张多福表示,B站自我学习+师傅手把手教足以应付日常的3D打印操作,“毕竟是应用,又不是搞研发。”

和其他所有产业带一样,长安镇3D打印从业人员最初的来源是本地人与模具厂转型的年轻人。他们学历不高,很多人中学毕业就开始出来打拼,经常自嘲“复合型技能社会人”。

尽管年轻人已经开始组团在网咖学“3D打印”,人才供应的速度还是赶不上实际需求。

长安镇又要进入“人才内卷2.0”了?另外一个“B站”站了出来。

人事李军2018年刚入行时,本地招不到人,只能转向外地,他在以BOSS直聘为主的移动招聘平台上面向全国发布招聘信息,竟卓有成效。

陈晖是BOSS直聘上来的第一个员工,这个97年出生的年轻人自从2012年高中毕业后就一直在外漂泊,老家在江西南昌,去景德镇当过陶瓷工人,还在江浙一带的厂子打过工。

2018年9月,离职的陈晖在网上寻觅工作机会,无意间看到了李军发来的聊天信息。李军发布的是一个名为“3D打印师”岗位。第一句话,陈晖就问,“我不懂3D打印,能行吗?”想了一下,陈晖又发出了第二句话,“你是不是骗子”?

李军在BOSS直聘上向他解释了很久。陈晖犹犹豫豫不敢去,最终李军跟办公室自拍了一张,说“有办公室”,让他下定了决心。

“蓝了这么久,没想过自己能当白领,”陈晖笑言。时代列车隆隆向前,平地上的普通人总需要一个上车的机会。经过为期3个月的培训,他拿到了6000元的月薪,已然是老家的“高收入人群”。

张抗抗的回答和罗振宇的跨年演讲让长安镇迅速蹿红,随后两年,越来越多年轻人开始在天南海北通过BOSS直聘向长安镇发起进攻,在其上搜索3D打印,关联出来的“3D打印编程”、“3D打印工程师”、“3D打印排版”、“3D打印建模”、“3D打印后处理”等岗位让人应接不暇。

“招聘软件的即时沟通很重要,”李军说,“大老远跑来长安,首先得确认(求职者)到底愿不愿意学。”

3D打印难以量产的问题在这片土地上得以解决。野路子出身的“3D打印”人才要价不高,人力成本能控制在合理范畴内;门槛降低使得大量从业者涌入,长安镇3D打印厂并行的机器数量达到同级别北方公司的2-3倍,得以打破“小批量生产”的魔咒。有了模具厂的带头,长安镇的3D打印产业开始红火,制造手办、模型等个人消费品的公司也开始涌入,借着天时、地利、人和,进行“规模化”生产。

“‘规模化’是要打引号的,实际上,3D打印在长安镇的普及率并没有很高,我们还是很弱小。但我们有一个好的开端,我们有底气做梦了。”张多福表示,在市场教育和人才变革的双重作用下,长安镇没准真的能成长为“3D打印重镇”。

长安镇的低端制造基因,B站等内容平台的开放性知识培训,BOSS直聘等移动招聘平台的跨城招聘和即时沟通。

3个必然的因素,一种偶然的方式,碰撞出独属于长安镇的赛博朋克。

同一个梦想——中国智造

提起“长安”,人们最先想到的肯定是陕西西安。

这个长安也与3D打印有着不解之缘。

2019年2月12日,卢秉恒现身西安高新国际会议中心,3D打印特色小镇项目签约仪式现场。据悉,该项目将依托国家增材制造创新中心,孵化一批企业,在西安形成数百亿规模的战略性新兴产业集群。

西安毫不掩饰打造全球硬科技之都的野望,这座沉寂多年的十三朝古都需要一张名片,一张用3D打印机制出的名片。

两个长安并未对立,反而现出互补的姿态:

西安坐拥铂力特,市值位列全球第五的3D打印公司。铂力特的主要营收来源于航空航天领域的大客户,几乎独享国内金属3D打印的蛋糕。而长安镇则是张多福们的大本营,目前主要聚焦于非金属3D打印。

金属和非金属是3D打印的两个流派,金属3D打印主要应用于军工、航天领域,势头很猛,但市场天花板不高。非金属3D打印主要用于样品和模具的生产,市场份额更大,但却经常受材料掣肘。简而言之,在很多业内人士的眼中,金属3D打印代表高端,非金属3D打印代表低端。

到达瓶颈的金属3D打印玩家们正在尝试下沉,而长安镇也遇到了新的问题。

“竞争对手太多了,你不接订单,多的是人想接,”2020年加入3D打印行业的长安镇老板郭常发现,这行已经很难赚到钱,“不打价格战立马就死,打了价格战吧又感觉陷入死循环。”

张多福表示,近两年,面对没完没了的价格战和材料焦虑,第一批引入非金属3D打印机的工厂老板陆续选择引进金属3D打印机,但结果如何,还需要静待市场验证。

上世纪三十年代,民国时期,一个小镇里有两条李姓村:锦厦村和乌沙李屋村,根据两村族谱记载,他们都是唐朝皇室的后代。

当时一些村民想做些生意,于是就集资在现今长安镇中心附近开了个集市,为了纪念祖先,以唐代首都长安之名命名为“长安墟”。后来,得益于优越的位置等原因,长安墟逐渐发展壮大,压倒了附近的其它集市,成为了附近的贸易中心。

解放后,县下开始设镇,很多镇名干脆沿用附近的集市名,就这样,“长安墟”变成了“长安镇”。

多年以后,两个长安又因奇妙的缘分再次产生交集,在3D打印赛道上,谁笑到最后还未可知。但有一点可以确定,不管怎样,它们都是中国的“长安”,叙写着同一个故事:

是疫情复工后小老板们日思夜想的长安梦,亦是火箭上天时无数国人心系的“中国智造”梦。

(应受访者要求,张多福、李军、陈晖均为化名)